ÍNDICE

1) EL Ornitorrinco Onírico (El Ornitorrinco y otros ensayos. Editorial Textofilia, 2013).

2) El Curso Délfico (Biografía de un Desayuno. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2008).

3) El Lado Oscuro del Perro (Biografía de un Desayuno. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2008).

2) El Curso Délfico (Biografía de un Desayuno. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2008).

3) El Lado Oscuro del Perro (Biografía de un Desayuno. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2008).

EL ORNITORRINCO ONÍRICO

Pertenece al nuevo libro de ensayos de Manuel Pereira:

El Ornitorrinco y otros ensayos. Textofilia: Ciudad de México, 2013.

El ornitorrinco es el animal más absurdo de la tierra. Acumula en sí la mayor heterogeneidad de formas y cualidades biológicas de toda la fauna. Tiene cola de castor y pico de pato, garras venenosas, pone huevos y suda leche, porque no tiene mamas. Es anfibio, ave, mamífero y reptil a la vez. Parece haber quedado atrapado en alguna encrucijada de la evolución de las especies, aislado entre Australia y Tasmania, como si fuera un eslabón perdido, el fragmento extraviado de un sueño -o una pesadilla- de la Madre Naturaleza.

El ornitorrinco despliega tantas morfologías como una historia del arte. Puede ser neoclásico y expresionista, surrealista y futurista, naif y románico, barroco y gótico, todo eso al mismo tiempo.

La historia del sueño en las artes plásticas -que es el tema de estas páginas- tiene mucho de ornitorrinco onírico. ¿Soñaban los creadores del arte paleolítico 32 mil años antes de Cristo? Y si soñaban, ¿representaban sus delirios en las paredes de las cuevas?

La Venus de Willendorf y la Venus de Lespugue, tallada en colmillo de mamut... ¿son representaciones oníricas o mitológicas? Alguien pudiera argüir que la mitología y los sueños no son exactamente lo mismo. Y no le faltaría razón, sin embargo... ¿qué es la mitología sino el sueño colectivo de una civilización?

Más que sueños, ambas damas expresan afanes definitivamente materiales: fertilidad, maternidad, erotismo...

En las pinturas rupestres de la cueva de Altamira vemos bisontes, caballos, jabalíes, toros galopando por los muros. En las imágenes parietales de Lascaux, vemos caballos, reses, ciervos, búfalos, arqueros... Los que pintaron esas imágenes “soñaban” o aspiraban a tener éxito en la caza. Pintaban antes de salir a cazar para así, valiéndose de la magia homeopática, conseguir las presas necesarias para la alimentación del clan. Aquellos sueños en estado de vigilia, funcionaban casi como exvotos o fetiches.

Hasta aquí, poco hay de sueño en las artes plásticas. Donde sí empezamos a advertir fermenos oníricos es en las Cuevas de Tassili Najjer. Lo que vemos en esas cavernas argelinas, ¿son extraterrestres o alucinantes imaginerías emanadas del sopor? Estilizadas mujeres que vuelan, como en sueños, con largos vestidos transparentes. O bien, seres que flotan como salidos de un ovni. El “gran dios marciano”, con su casco de astronauta, ¿no parece una criatura de pesadilla? Pintados en el Sahara hace diez mil años, estos personajes siguen acumulando más preguntas que respuestas.

En otras espeluncas de Tanzania se encontraron imágenes muy similares, figuras que vuelan o parecen llevar cascos. Los arqueólogos –siempre más prudentes que los poetas- afirman que esos cascos o escafandras no son más que cestos que los personajes llevan a la cabeza, y que todo lo demás son disfraces en fiestas tribales.

En Mesopotamia y en Egipto abundan los bestiarios mitológicos. Pero no podemos decir que sean frutos del sueño. El Libro de los Muertos es una guía turística del Más Allá, parece reproducir una pesadilla escatológica donde llamamos a puertas custodiadas por monstruos que nos obstaculizan constantemente el paso.

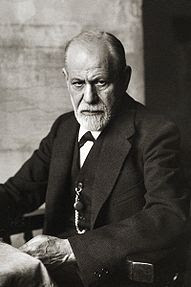

|

| Sigmund Freud (1856 – 1939). |

Para encontrar imágenes aún más desconectadas de la realidad -si es que el sueño no es otra forma de realidad-, tenemos que llegar a Grecia, cuya casi infinita mitología incluye un Dios del Sueño. Morfeo, de donde deriva la palabra morfina, es esa deidad que siempre duerme rodeada de amapolas o adormideras. Hijo de Nix, la noche, y de Hipnos -de donde viene la palabra hipnosis-; Morfeo es hermano de Fantaso, lo que equivale a fantasía o creación de imágenes mentales durante el día, es decir, soñar despierto; y por si fuera poco, es sobrino de Tanatos, la Muerte, lo cual sugiere que el acto de dormir o de soñar nos introduce inadvertidamente en el mundo de los muertos.

Dormir es morir un poco. Los gnósticos creemos que durante el sueño nuestra alma asciende velozmente a planos superiores, donde tiene encuentros agradables o desagradables, que a su vez se convierten en sueños o en pesadillas. El alma es secuestrada por Morfeo, como un anticipo de la liberación final. Poco antes de despertar, regresa a nuestro cuerpo -que es su jaula de carne y hueso- a velocidades superiores a la de la luz. De ahí que sólo recordemos los últimos retazos oníricos experimentados por el alma durante ese paseo por las regiones superiores.

Morfeo significa “creador de formas”, porque es él quien engendra las formas -o imágenes- que conciben los durmientes. Dicho de otro modo, es quien da forma a los sueños.

Subrayo aquí la coincidencia entre la naturaleza de ese dios y el hecho de que la historia del arte no es más que la sucesión de formas que adopta el espíritu a lo largo de los siglos. Cada momento de la historia desprende algo así como un espíritu de la época, que los artistas traducen en imágenes sin percatarse mucho de ello. A su vez, esa diversidad de estilos históricos nos remite de nuevo a la multiplicidad biológica que nos rodea y, por supuesto, nos lleva a pensar en el ornitorrinco como el animal que más disimilitudes acumula.

Cuando Goethe acuñó el término “morfología” para referirse a la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, sin duda pensó en la teoría de las ideas o formas perfectas de Platón, pero también tuvo que pensar en el dios Morfeo.

He aquí al dios del sueño influyendo en las visiones biológicas, botánicas y osteológicas del sabio alemán, que más tarde entrarían también en el ámbito de la lingüística.

En los grabados de Charles Le Brun (o Lebrun) asistimos en pleno siglo XVII a algunas de esas súbitas metamorfosis en las que el hombre se convierte en pájaro, en toro, en asno, o en hombre lobo. Ante tantas transformaciones biológicas, ante tanta fisionomía humana devenida teratología, casi pudiéramos decir que hemos desembarcado en La Isla del Doctor Moreau más de dos siglos y medio antes de que Wells la imaginara. Ya mucho antes, Apuleyo había visto todo esto en su Asno de oro, también llamado Metamorfosis, predecesor del relato homónimo de Kafka. Todas estas mutaciones no serán ajenas a las teorías evolucionistas de Darwin.

¿Morfeo actuando en la historia del arte? ¿Por qué no? ¿No decía Shakespeare que “estamos hechos de la misma sustancia que los sueños”?

De la mitología, de la filosofía y del teatro griegos, de Homero y de Hesíodo, salen algunos de los temas cruciales que mucho después va a desarrollar el psicoanálisis: Edipo, Electra, Narciso, Eros, la ninfa Psyche... De la Biblia proceden otras tradiciones relacionadas con la actividad sexual: Onán, Sodoma y Gomorra... De ese intrincado tejido de fantasías -sueños en potencia- surgirá nuestra cultura que no es sólo judeo-cristiana, como suele decirse, sino más bien greco-judeo-cristiana.

Entremos ahora en la humilde gravedad de la sensibilidad románica. Si en algún período de la historia se manifiestan plenamente las potencias del sueño -más bien pesadilla- es en la Edad Media.

Ya no impera la mitología pagana. El Cristianismo ha triunfado en toda Europa y, con él, su iconografía. Las iglesias devienen breviarios, salterios o libros doctrinales de piedra que nos previenen contra los peligros infernales. Casi pudiera decirse que nos regañan, con ánimo de asustarnos, a cada paso.

Estos desasosiegos dantescos abundan tanto en los templos románicos como en los góticos, donde asoman gárgolas, demonios, endriagos, homúnculos, gnomos, grifos, arpías, dragones... todo ese bestiario de piedra que nos contempla desde los campanarios y las fachadas de las catedrales europeas.

|

| Detalle Saint Pierre Chauvigny, Poitiers. |

Entre las postrimerías de la Edad Media y el Renacimiento surgió el género llamado “danzas macabras”. Es el reflejo de las epidemias, las guerras, las visiones milenaristas o apocalípticas, como puede verse en la película de Bergman, El séptimo sello.

Esas mazurcas de esqueletos actúan a modo de memento mori, como recordatorios de cuán efímeras son las vanidades terrenales y de que lo único seguro es que vamos a morir. Son también un canto a la fuerza igualadora de la muerte, a la democratización que sólo se establece en las tumbas, donde yacen en igualdad de condiciones reyes, senescales, papas, labriegos y limosneros.

El principal autor de estas esqueletadas fue el artista alemán Hans Holbein, el Joven (1526). La influencia de sus xilografías llegará tres siglos después a México con las desenfadadas recreaciones de José Guadalupe Posada.

Los pintores de Flandes eran góticos, pero ya tenían influencias renacentistas italianas. Entre ellos sobresale el más onírico de todos: el Bosco. Artista inclasificable, primitivo en la forma, mas no en el fondo, cinco siglos después los surrealistas lo consideraron su precursor.

|

| Tabla izquierda de El jardín de las Delicias, de El Bosco. |

El Bosco murió en 1516. Los primeros exploradores holandeses llegaron a Australia en el siglo XVII, aunque parece que los portugueses desembarcaron allí mucho antes, hacia 1522. De todas maneras, ya para entonces el Bosco llevaba seis años muerto.

¿Cómo pudo este genial pintor holandés concebir un animal tan paradójico, como el ornitorrinco, sin haberlo visto nunca? ¿Será posible que a fuerza de imaginarlo lo haya inventado, confirmando así la máxima de Oscar Wilde según la cual “la naturaleza imita al arte”? En cualquier caso, he aquí una prueba más de que este monotrema es un animal de fantasía, un sueño inconcluso de la naturaleza, un ornitorrinco onírico.

Visto en la perspectiva de los siglos, en la profundidad del tiempo, pareciera como si el sueño se hubiera resistido, por pudor, a convertirse en materia estética. Diríase que el sueño -tras oponer una tenaz resistencia-, finalmente empezó a ceder, poco a poco, hasta mostrarse de cuerpo entero.

Dentro del Manierismo poco hay que tenga que ver con descabellados ensueños. Sin embargo, hay un artista que anticipa el Barroco con sus retratos concebidos a modo de ensamblajes de verduras, frutas, libros... me refiero a Giuseppe Arcimboldo. Sus delirantes efigies -como La primavera, El Otoño, o El verano- son eclosiones surrealistas avant la lettre.

El Romanticismo es un movimiento dionisíaco por donde quiera que se le mire. Así, no es extraño que en él afloren elementos oníricos, como materiales flotantes en el oscuro espejo de un lago.

Entre los iniciadores de ese sentimiento estético, está el poeta, pintor y grabador inglés William Blake. Sus poemas ilustrados ejercieron una poderosa influencia en el Romanticismo. Obras suyas como El viejo de los días, El gran dragón rojo, Hécate... revelan la presencia del sueño en el arte.

|

| Macho cabrío, de Goya. |

Otro artista de la misma época es el suizo Henry Fuseli. Obsesionado con el horror y la fantasía, es un gótico prerromántico que disfruta desplegando tenebrosas sensualidades, como en La pesadilla donde asoma la cabeza de un caballo ciego, de ojos entre ígneos y lácteos, mientras un homúnculo o sátiro sentado sobre la bella durmiente nos dirige una mirada escalofriante.

En su lienzo El despertar de Titania, la atmósfera es más amable, porque Fuseli se inspira en Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Es también un universo onírico, pero poblado de hadas y duendes.

Ya en pleno romanticismo, en la primera mitad del siglo XIX, pintores como el alemán Caspar David Friedrich nos ofrecen visiones casi místicas, envueltas en un hálito de poesía nocturna, como Dos hombres contemplando la luna o La nieve.

En Francia, Delacroix nos regala un paisaje entre onírico e infernal con La barca de Dante. A finales del XIX, el simbolismo pictórico reacciona contra los suspiros de luz del Impresionismo. Estos artistas, también llamados “nabis” (del hebreo: profetas o videntes) influirán decisivamente en el Surrealismo. Probablemente el más onírico de todos sea Odilon Redon con telas tan enigmáticas como El Cíclope, El Ojo, La araña risueña... En Bélgica nos esperan las fantasmales mascaradas de James Ensor. Títulos como Intriga y Esqueletos luchando por un arenque nos sitúan inmediatamente en el terreno abismal de los sueños.

|

| El sueño, de Chavannes. |

En los albores del siglo XX figura un pintor ineludible en este inventario de forjadores de sueños. Henri Rousseau -o “Rousseau el Aduanero”- era un autodidacta cuya deslumbrante producción es ya arte moderno, no a pesar de, sino gracias a, sus imperfecciones.

La paradoja es que su obra está tan llena de defectos que es genial, porque contiene en estado puro toda la poesía del arte primitivo. En óleos como El sueño y en El encantador de serpientes el éxtasis o el trance son una constante.

Cuando Picasso lo visitó para manifestarle su admiración, Rousseau le dijo: “usted y yo somos los mejores pintores del siglo XX, usted en el estilo egipcio, yo en el estilo clásico”.

En ese comentario tan simpático está todo el candor de lo naif. En efecto, en Las señoritas de Avignon el Aduanero cree mantenerse dentro de los cánones clasicistas, aunque una flor azul pueda ser más alta que una señora con pamela que se pasea por un jardín posan con gesticulaciones geométricamente egipciacas, mientras que Rousseau es un pintor onírico porque -al igual que los sueños- no respeta simetrías, ni perspectivas, ni proporciones, ni escorzos. La exuberancia lujuriosa de sus vegetaciones, sus audacias cromáticas y contradicciones dignas de Lautréamont - como poner un sofá en medio de la selva- contribuyen a la temperatura febril de toda su iconografía.

En la Gitana dormida, ¿quién sueña a quién? ¿Sueña la rígida cíngara dormida al león que la olfatea, o es el león quien fantasea con su próxima víctima?

Un soñador mineral que nunca estudió arquitectura -ni falta que le hacía, porque él

era la Arquitectura- es Ferdinand Cheval, o el Facteur Cheval. Ese apodo, “el caballo cartero”, es ya toda una revelación. Un buen día, repartiendo cartas, encontró una piedra en el camino. Le gustó su forma, su textura, y la guardó. Al siguiente día, en su ruta postal, encontró otro guijarro de contornos sugerentes. También lo conservó. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, fue amontonando diversas piedras que llamaban su atención.

|

| Palacio Ideal, de Ferdinand Cheval |

De resultas, al cabo de 33 años de intenso trabajo, construyó su Palacio ideal. Todo un sueño de piedra en el que se mezclan elementos de la mitología hindú con inscripciones bíblicas, almenas medievales con escalinatas barrocas y tracerías arabizantes, en un laberinto de soluciones estéticas tan inesperadas como caóticas.

Sus vecinos lo consideraban “el tonto del pueblo”. Su castillo se levanta en Châteauneuf-de-Galaure, en el departamento francés del Drôme, y no tiene nada que envidiarle a otro genio extraviado en ensoñaciones arquitectónicas: Antonio Gaudí.

En el Paseo de Gracia barcelonés resplandece el sueño habitable de este arquitecto catalán: la Casa Batlló. Por dentro es un caracol, una espiral logarítmica que se desenrosca al compás del crecimiento nocturno de los vegetales. Entrar allí es como sumergirse en el Nautilus. Sus ojos de buey ovalados hacen pensar que estamos dentro del reloj derretido de Dalí. No hay un sólo ángulo recto en toda la caja de la escalera, cuyos herrajes son como tentáculos de pulpos. Hasta los buzones de la planta baja -así como puertas y pasamanos- están trabajados con esas formas resbaladizas que le dan a la madera una apariencia medusaria. La fachada, con esos balcones como cráneos, recuerda una estructura ósea porque alude a los huesos de las víctimas del dragón. El tejado, de un azul escamoso, dibuja la silueta de ese dragón muerto o dormido. Las formas interiores del inmueble son menos drásticas, más elásticas, en una suerte de tejido cartilaginoso que actúa como sostén. Por fuera, huesos y escamas; por dentro, tuétano y mucosa. En lo alto confluyen la cúpula en forma de bulbo y el vientre del reptil alanceado por San Jorge. Hay tanto azul dentro de esta casa, y tantas formas subacuáticas, que parece que hemos sido engullidos por la ballena de Jonás.

A poca distancia se levanta otra de las fantasías habitables de Gaudí: la Casa Milá, más conocida como La Pedrera, no es más que un oleaje. Su fachada ondulada -salpicada de balcones con latigazos de algas y coronada por chimeneas como centinelas con armaduras- produce un efecto como de bosque sumergido, encantado. Un bosque shakespereano que asciende desde el fondo del océano al cielo, homenaje secreto del arquitecto a la ciudad que lo vio morir, esa Barcelona que alguna vez fue mía, siempre espejeando entre el mar y la montaña.

|

| Bosque de Bomarzo. |

En ese misterioso jardín de senderos que se bifurcan, nos asaltan esculturas de ogros, dragones, gigantes, esfinges, arpías, quimeras... un paisaje que oscila entre la vigilia y la somnolencia.

En la India nos aguarda un espacio no menos mágico, otro delirio de granito, esta vez erótico. Son los templos hinduistas de Kajuraho construidos entre el año 950 y el 1050 en el estado de Madhya Pradesh. Después de diversos avatares, estos santuarios fueron abandonados y la vegetación casi se los tragó hasta ser redescubiertos en 1838 por un ingeniero militar británico.

Allí se ve de todo, como en un kamasutra de piedra exento de pecado original. Dioses y diosas que copulan, bailarinas y cantantes que se acicalan o danzan, incluso hay escenas de zoofilia con elefantes y caballos... todos hacen el amor, sin ruborizarse, en la arenisca esculpida de estos templos.

El expresionismo produjo uno de los pintores más onirizantes: el noruego Edvard Munch. ¿Quién no conoce su cuadro El grito? Otras obras suyas no por menos conocidas dejan de ser angustiantes. Todas sus imágenes transcurren en una atmósfera de pesadilla, con personajes que están muertos o moribundos, como sonámbulos o zombis. Dos de esas fantasmagorías son Tarde en Karl Johan y El baile de la vida. En el colmo de la alucinación expresionista, Munch supera incluso las sombras caligarescas y los personajes afilados de Kirchner que son como cuchilladas cromáticas.

Y así llegamos al movimiento pictórico que más se ha ocupado del sueño, ya que éste forma parte de su quintaesencia: el Surrealismo.

|

| Sueño causado por el vuelo de una abeja..., de Dalí. |

Es un rocoso sueño de índole militar que tuvo la musa del pintor. El fruto globoso que estalla soltando granos encarnados alude a una granada de fragmentación, y esa violencia se prolonga en los tigres saltando, en el fusil, en la bayoneta. Toda esa embestida ha sido desencadenada por otra granada -más pequeña- y una mosca apenas perceptible situadas en el plano inferior del cuadro. A pesar de su aspecto de estampa para almanaque de pared, es una obra de intensa profundidad artística y psicoanalítica.

Sin embargo, el surrealista más filosófico, o más alucinadamente lúcido, es René Magritte. El hombre con cara de manzana parece un guiño a Arcimboldo, la lluvia de caballeros idénticamente trajeados y tocados con bombines es una crítica corrosiva a la uniformidad y a la monotonía en la que nos desvanecemos. El castillo de los Pirineos –esa mole de piedra que flota en el cielo coronada por un castillo-, nos llena de angustia cósmica, como ese sueño recurrente que todos tenemos cuando creemos precipitarnos en el vacío; los amantes amortajados que se besan pudieran referirse al sueño con la muerte de un ser querido que nos hace llorar en la almohada; los zapatos que se convierten en pies y la blusa que transparenta unos pezones aluden al sueño de la desnudez, cuando aparecemos en cueros en un lugar público, expuestos a las miradas de los demás. Esa casa donde es de noche mientras en el cielo es de día, reproduce el sueño de Dios, es decir, aquel “eterno silencio de esos espacios infinitos” que tanto aterraba a Pascal. Todos los cuadros de Magritte articulan un discurso sobrio, frío, elegante e ingenioso sin salirse de las coordenadas del sueño.

Su máximo empeño parece destinado a borrar lo visible hasta sacar a flote lo invisible, como en el cristal roto de la ventana cuyas astillas aún contienen fragmentos del verde paisaje que está al fondo. Los objetos y las criaturas se metamorfosean hasta llegar a una especie de nada donde todo es posible. Por eso su pipa no es una pipa. Es un sueño. Su idea platónica es que el mundo que nos rodea es una réplica defectuosa de un mundo superior, perfecto. Es la deficiencia en el Pleroma. El artista no es más que un demiurgo que reproduce las creaciones de otro demiurgo que, a su vez, copia los universos imaginados por un dios mayor. Si estamos siendo soñados por un dios... la pregunta es: ¿qué va a pasar cuando se despierte?

El surrealista más metafísico es Giorgio De Chirico. Sus chocantes maniquíes de sastre señorean extensos espacios vacíos, sólo habitados por las enormes sombras que proyectan amenazadores edificios. Misterio y melancolía de una calle pareciera ilustrar ese sueño clásico, colectivo y recurrente, en el que queremos huír de algún peligro, o de alguna vergüenza, pero no podemos correr, no podemos despegar los pies del suelo. La niña -que no es más que una sombra o un fantasma- “corre” haciendo rodar su aro sin saber que una sombra aviesa y gigantesca la espera en la esquina.

En realidad, esa niña no puede correr, es como si sus pies hubieran echado raíces. El cuadro describe la petrificación de una angustia onírica entre espectros. De Chirico creía en los fantasmas. Cada vez que le presentaban a alguien, sacaba un espejito y se lo ponía delante a la persona para ver si se reflejaba o no. Si no se reflejaba, era un aparecido y De Chirico salía corriendo, como la niña del cuadro.

|

| Cumpleaños, de Chagall. |

Todos hemos soñado alguna vez que planeamos o que nos elevamos. Aparte de relatar la vida judía en las aldeas rusas, creo que estas ascensiones revelan la atávica nostalgia de ser pájaros o Ícaros.

La yuxtaposición de algunos de esos animales flotantes de Chagall nos retrotrae a las pinturas rupestres de Lascaux y de Altamira, donde los cuadrúpedos en tropel se superponen, en un palimpsesto sin arrepentimiento, recorriendo el abovedado cielo rocoso de esas cavernas. De la caverna de Platón a la Capilla Sixtina.

Max Ernst es quizá el más terrible de todos los surrealistas, como podemos apreciar en El traje de la novia y en el sobrecogedor Edipo Rey, que pareciera aludir al incestuoso hijo de Yocasta que se arranca los ojos cuando descubre que se ha acostado con su madre. La nuez y los dedos traspasados por flechas y pasadores metálicos, así como el ojo del pájaro verde apuntalado por unas estacas, hacen pensar en un típico sueño de castración.

|

| Dos niños amenazados..., Max Ernst. |

Por un lado el pintor germanofrancés se anticipa o prefigura la atmófera demencial de Los pájaros, de Hitchcock, y, por otro, cabe preguntarse si estamos muy lejos de El ruiseñor y la rosa. Yo diría que no. El ave cantora de Wilde es otra inocencia inmolada en vano. Sus plumas teñidas de sangre visten profusamente a la novia flechada de Ernst.

El más inofensivo de los surrealistas parece ser el catalán Joan Miró. Su dibujo casi infantil y sus estallidos de color transmiten esa sensación, como en los cuadros Campesino catalán de la guitarra o Carnaval del arlequín. Pero un examen más atento de su imaginería nos dice que esa inocencia es inquietante, saturada de incertidumbre.

Detrás de toda esa fiesta cromática, por arriba y por debajo de pueriles estrellas y lunas, existe un caos de criaturas microscópicas, donde pululan protozoos, bacterias culebreantes, filamentos citoplasmáticos o pavorosas amebas engullendo paramecios. Vistas así, las invenciones de Miró parecen representar el sueño de una espiroqueta.

Este recorrido por los palacios -a menudo lóbregos- de la imaginación concluye con tres latinoamericanos. Latinoamérica es esa región del mundo que alguna vez fue un sueño europeo, o sea, la emanación de las quimeras concebidas por navegantes, exploradores, aventureros, conquistadores, colonizadores, cronistas de Indias y otras mentes febriles que cruzaron el Atlántico a bordo de carabelas, naos y bajeles.

|

| Gato Helecho |

Todo en ella oscila entre el sueño, el ilusionismo y la alquimia. Sus espacios son piranesianos, sus personajes son deudores de El Bosco y la ingeniosa imaginación procede de Magritte, pero a esa suma de influencias Remedios añade su toque personalísimo, su estilo trascendental.

El otro latinoamericano onírico es mi entrañable amigo Wifredo Lam (q.e.p.d.). Natura y hechura de este continente tan mestizado, por sus venas corría sangre africana, china y europea. Era lo que en Cuba llamamos un “mulato chino”. Lam resumía -a escala individual y plástica- la síntesis de la cubanidad. Su genial iconografía es una panoplia de visiones, a cual más vertiginosa y asombrosa.

Para que no me acusen de chovinismo ni de amiguismo, detengámonos solamente ante su obra maestra: La Jungla. De ese cuadro sale un eco apenas imperceptible, es el rumor del cañaveral despeinado por el viento que nos cuenta la historia universal.

Más que ante una jungla, estamos en un cañaveral cubano donde se dan cita seres de rostros caballunos, deidades nigerianas, tetas como papayas, nalgas esféricas y turgentes de acusada esteatopigia etiópica, tijeras que son átropos, lunas antropomórficas, hojas de tabaco, enormes pies que son manos... o manos que son pies, todo ello trazado con la elegancia geometrizante de una asiática verticalidad.

“Los franceses pensaron que en vez de cañas era un bosque de bambú de Birmania, y por eso le pusieron La Jungla, pero es un cañaveral”, me confesó el pintor hace ya muchos años.

Que los franceses confundieran a Cuba con Birmania, del mismo modo que mucho antes Colón la había confundido con Japón, es ya un galimatías, un síntoma de alucinación, pues no hay que olvidar que América Latina surgió en el horizonte como una vaporosa visión fomentada por la confusión y el autoengaño poético de los europeos.

El tercer latinoamericano es un artista mexicano. En 1936 el cartonero Pedro Linares López tuvo un sueño en su lecho de moribundo. Soñó que andaba perdido en un bosque lleno de animales de morfologías inextricables. Vio un burro con alas de mariposa, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de águila.

Al regresar de su sueño en el Más Allá, Pedro Linares reprodujo aquellas extrañas criaturas y así inventó los famosos alebrijes, esos monstruos de cartón delirantemente policromados que están a la altura de los mejores bestiarios del mundo, desde el bronce etrusco llamado Quimera de Arezzo hasta los seres imaginarios de Jorge Luis Borges.

Los alebrijes son obras maestras de la artesanía popular, un incesante despliegue de zoologías de onírica hibridación que, a ratos, parecen extraterrestres.

¿Acaso existe en el mundo algo más parecido al ornitorrinco que un alebrije?

Los alebrijes son la culminación de la herencia iconográfica asociada con los sueños que he consignado en estas páginas.

El alebrije es, por antonomasia, el ornitorrinco onírico.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EL CURSO DÉLFICO

Hace ya muchos años escuché el rumor de que José Lezama Lima era un escritor hermético. Ya que también las cajas de caudales lo son, me leí su novela Paradiso sin entender una página, pero sintiendo todo el libro. Dado que sentir es la manera más profunda de comprender, decidí conocer al autor de aquel abracadabra. Y quiso el azar que fuéramos vecinos. Con sólo cruzar el Paseo del Prado

|

| Pereira y Lezama. La Habana, 1970. Foto Luc Chessex. |

La puerta se entreabrió y asomaron las greñas de una anciana. Era Baldomera, nodriza de Lezama con cuyo nombre alterado (Baldovina) empieza Paradiso. “Joseíto está durmiendo la siesta”, y añadió: «¿Es de la parte de quién?» Se me ocurrió decir: «Dígale que vino a verlo un joven poeta.» Entonces, desde el fondo de la casa, brotó una voz grave, jadeante: «Si es un joven poeta, déjelo pasar.»

Baldomera casi hizo una reverencia indicándome un sillón en la pequeña sala señoreada por el retrato de Lezama firmado por Arche. Había otros cuadros: un gallo de Mariano, un Víctor Manuel, un Portocarrero. De la pared colgaba una bandeja de plata con dos lebreles. Sobre un mueble, la mayólica representando una limosnera argelina, Lao Tsé cabalgando un búfalo de jade y un busto de Martí en bronce. Me dediqué a mirar el piso de mosaicos decorados con motivos vegetales que se hundían hacia el centro, donde flotaba una mesita con un cenicero de cristal que Lezama -contento de su mentira- siempre dijo que era de Murano.

Al rato escuché unos pasos, y vi una silueta corpulenta que avanzaba por un pasillo en penumbras mientras se reía hacia adentro, marcando las pausas del asma. «¡Con que un joven poeta!» -exclamó burlón hundiendo su humanidad en el sillón que estaba frente a mí. Me preguntó la edad, y cuando le dije que tenía veinte años, soltó una de sus frases lapidarias: «escribir poesía a los veinte años es fácil, lo difícil es llegar a la friolera de los sesenta y seguir haciendo versos».

Lo que más me impresionó en aquel primer encuentro no fue su gordura, sino su estatura, pues no sé por qué imaginamos pequeños a los gordos. También observé que su disnea justificaba cierta musicalidad en sus frases, siempre terminadas en una leve inflexión que no era ajena a la elegante torpeza de sus dedos, con los cuales dibujaba signos en el aire mientras hablaba. Tenía una curiosa manera de separar el dedo meñique de su mano derecha, en un gesto que parecía el santo y seña para entrar en la gruta de una secta secreta. Durante la conversación, la ceniza de su tabaco rodaba por su guayabera acumulándose en los pliegues del pantalón.

En aquella visita me regaló su poemario Dador y este consejo: «Léase a Rimbaud, que leyó en el hígado etrusco». Yo le dejé mis poemas de principiante, y una semana después pasé a recogerlos. «He marcado con una cruz verde los poemas que me gustan.», dijo. ¡De cuarenta poemas solamente había señalado cuatro! Mi desaliento debió de ser tan evidente que, acaso para consolarme, me prestó El gran Meaulnes. Con esa novela descubrí realmente la literatura. Fue un fogonazo en la sombra, y una señal de amistad que se repitió durante años, pues me siguió prestando libros, llegando incluso a obsequiarme los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido, en la edición argentina de Rueda, subrayados y anotados por él.

La prosa proustiana comentada por él en octubre de 1948 -fecha de mi nacimiento- era el mejor regalo que sin saberlo podía hacerme. Porque en verdad me estaba legando algo más que aquellos siete tomos con sus apostillas; me estaba regalando el azar concurrente: esa casualidad poética que no ha dejado de perseguirme.

Aquel tesoro se completó con las lecturas que él me proporcionó, cuya lista detallada no ofrezco aquí por los mismos motivos que tuvo el alquimista Palissy para enterrar su horno, Stradivarius para esconder la fórmula acústica de sus violines, mi bisabuela para llevarse a la tumba la receta del melindre del silencio, y Lezama para decirme un día: «Yo digo mis secretos, pero callo mi misterio.»

Como todo cubano de raíz, Lezama fue ante todo un conversador. Sus diálogos conmigo estaban inspirados en la mayéutica socrática, según me reveló más tarde. Siempre que yo le devolvía un libro, comenzaba un ciclo de preguntas, nada académicas, que podían originarse en La Eva futura de Villiers de L'Isle-Adam para terminar en un monólogo sobre el yin y el yang o las delicias de un mamey. Su abrumadora erudición, expresada en un torbellino de citas y anécdotas -que iban desde las Vidas paralelas hasta La montaña mágica- entreveradas con golpes de humor popular, hacían de su charla todo un acontecimiento. Cuando Lezama empezaba a hablar, el mundo se detenía para escucharlo.

A eso él le llamaba «El curso délfico», que comenzaba con «La obertura palatal» y en el cual participaron -por separado- otros jóvenes, contados en realidad, pues no pasábamos de tres. Mi «Obertura» fue la novela de Alain Fournier, pero en todos los casos no era igual, pues Lezama decía que cada discípulo tenía su «iniciación» particular. En cierta forma se trataba de una apuesta, ya que si El gran Meaulnes no hubiera provocado un chispazo en mí, entonces habría buscado otra obra capaz de excitarme poéticamente. En mi caso adivinó, pues según me confesó luego: «Yo supe desde el primer momento que ése era el libro destinado a su sensibilidad.»

Así comenzó el privilegio de esta amistad que fue un magisterio. Yo no entendía muchas de sus sentencias, algunas palabras se me escapaban, ciertas ideas remitían a unas fuentes que yo ignoraba; su inmensa capacidad de asociación borraba cualquier pista, con frecuencia citaba a escritores que yo ni sospechaba o aludía a momentos históricos que yo no conocía; pero algo me decía que esa aventura poética era un regalo de los dioses; de alguna manera yo intuía que ser amigo de Lezama era vivir más de una vida, remontar el curso del tiempo, caer en otra dimensión, participar de un misterio. «Algún día-me profetizó sonriendo-, usted irá a la Sorbona, a Oxford o a Heidelberg, pero en ningún lugar podrán enseñarle lo que aprendió conmigo en la Universidad de Trocadero 162”.

Cuando yo lo conocí tenía lagunas culturales, no tenía la menor noción del latín, ni sabía muy bien dónde quedaba Grecia, ni veía clara la perspectiva que avanza desde la Antigüedad hasta el Renacimiento pasando por la Edad Media. Claro que sabía quiénes eran los egipcios y quién era Homero, pero todo eso estaba confundido en mi cabeza. Las categorías estéticas “gótico” y “barroco”, por ejemplo, despertaban en mí una vaga idea de complicación. Sin embargo, yo era una esponja seca con ganas de mojarme en esas aguas. Pero mis noticias sobre Proust eran fragmentarias; o lo que es peor, lo había leído mal, tratando de entrar en él como se entra en Zola o en Blasco Ibáñez, que eran los autores favoritos de mi madre. Yo no sabía que no se puede leer a Joyce con los mismos ojos que leemos a Víctor Hugo; tampoco sabía leer a los más antiguos, para lo cual es menester anticuarse las pupilas. En suma, mis lecturas eran escasas, defectuosas y dispersas. Gracias a mis padres tenía garantizado cierto desayuno intelectual compuesto, entre otros, de Julio Verne, Stevenson, Dumas, Defoe, Oscar Wilde, un Quijote expurgado y algún Dostoievsky mal digerido. Pero a partir de ese angosto horizonte, la cultura se me presentaba impenetrable como una selva en la que yo solo me hubiera extraviado para siempre.

Lezama desbrozó para mí esa selva. Primero, organizándome las lecturas de acuerdo con un diseño único, irrepetible, que él iba tejiendo intuitivamente como una tela de araña y cuyo énfasis estaba en los clásicos. De ese modo me ahorré más de un tropezón y me salvé de recorrer caminos inútiles. Me dio a leer los textos fundamentales de nuestra lengua, desde Boscán hasta los Cronistas de Indias pasando por los místicos españoles. Luego entramos en el mundo, buscando siempre los mejores momentos literarios de Alemania, Francia, Rusia, Italia, China… así llegamos a lo más vibrante de la poesía cubana. Ante mí se desplegaba lentamente el mapa de la cultura universal. Lo mejor de todo es que nunca hubo programa previo, ni pizarrón, ni exámenes ni calificaciones ni vacaciones. Todo pasaba como si nada pasara.

Yo era un aprendiz de pintor con ganas de ser poeta que empezaba a escribir colaboraciones para la prensa. Pero Lezama no me enseñó a escribir, sino que me enseñó a leer. Incluso a leer lo que está escrito en el aire, que es la mejor manera de escribir. Porque es la más invisible. Ésa fue su gran lección. Además, aguzó mi olfato para escoger las lecturas. “No se pierda en oros falsos”, repetía a cada instante corrigiendo mi instinto de selección, que por esa época era casi nulo, pues yo solía leer cuanto me caía en las manos. “Primero los clásicos, luego los clásicos, después los clásicos y más tarde los clásicos”, ése era su consejo mayor.

Poco a poco mis visitas dejaron de ser semanales hasta ser casi diarias. “Anuncie sus visitas, por favor, mire que es para lo único que sirve el teléfono”, decía al principio. Pero después, cuando yo me perdía un par de semanas, era él quien me llamaba. Una mañana sonó mi teléfono y respondí medio dormido. “¿Quién habla?”, pregunté. “José”, fue la respuesta. “¿Qué José?”, insistí. “En Cuba sólo hay dos Josés: José Martí en el siglo pasado y José Lezama Lima en el actual”, y carcajeó como Lao Tsé, de quien decía que era niño, viejo y sabio al mismo tiempo.

Otra de sus bromas favoritas, con la que demostró que era católico a su manera, consistía en repetir que “el infierno existe, pero está vacío”. Éstas son las “vanidades” que habrían atizado las hogueras de Savonarola. Pero es el tipo de ocurrencia que sólo los genios pueden permitirse. Me dijo un día: “¿usted es creyente?”. Al decirle que no era católico practicante, insistió: “¿pero usted cree en la poesía, no?” Al responderle que sí, exclamó: “No es lo mismo católico que religioso, y todo poeta cree…

Aunque tenía un dominio asombroso de la cultura francesa, sus versos eran hieráticos y jugaba con la metafísica, no era -como se ha dicho- ni el Proust tropical, ni el Góngora habanero ni el Borges del Caribe, porque la imaginación no usa pasaportes. Lezama era universalmente cubano. Por eso me introdujo en un conocimiento más profundo de mi país. Toda su obra, tanto la poética como la prosada, fue un homenaje a Cuba. Sólo que su cubanía nunca fue de guarandol, sino esencial. Hablando un día de la supuesta “oscuridad” de sus versos, me dijo: «La oscuridad está en el que oye, para los que tienen luz nada es oscuro”, y yo sentí un escalofrío, porque recordé el verso martiano: “como un monstruo cargado de crímenes, todo el que lleva luz se queda solo”. Se lo comenté y abrió los ojos asustado, porque para Lezama no había nombre más grandioso que el de José Martí. Podía hablar de los etruscos, de los griegos, de los celtas, de los egipcios, de los fenicios, pero siempre acababa hablando de Martí. Porque también Martí fue universalmente cubano.

La biblioteca de Lezama, acumulada en vitrinas o trepando por las paredes, era inmensa. Pero una vez me dijo: «Le voy a mostrar mi tesoro». Fue hasta un armario de puertas encristaladas -que permanecía bajo llave- de donde extrajo un pequeño libro que depositó en mis manos como si fuera un talismán, una espada que habla o el Santo Grial. Eran los Episodios de la Revolución Cubana, de Manuel de la Cruz, dedicado por el autor a José Martí. Pero había más: casi todas las páginas estaban acotadas por el lápiz tembloroso de Marti. Cualquiera que tenga una opinión superficial de Lezama pensaría que su libro más amado eran las Tablas de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Pues no: eran los tatuajes de Martí sobre esa crónica de la guerra de independencia. Lezama me contó que consiguió esa joya bibliográfica «por una bicoca, en una librería de viejos de la calle Neptuno»

El Lezama que yo conocí apenas salía de su casa a causa del asma y la obesidad. Se autodefinía como «el peregrino inmóvil». Lo cual era cierto, pues podía hablar de Nápoles hasta dejar boquiabierto a un napolitano, o sobre la corte de Urbino como si fuera un contemporáneo de Castiglione. Salvo dos fugaces visitas a México y a Jamaica, nunca salió de la isla porque le tenía pánico a los viajes. Como su padre había muerto en el extranjero siendo él un niño, convirtió esa tragedia en obsesión. Muchas veces le oí decir que «en el centro de todo viaje flota la imagen de la muerte» para enseguida argumentar: «Me aterroriza pensar que estando en un avión sólo una delgada lámina de aluminio me separará de la eternidad.» Luego añadía: «¿Viajar en avión?, eso no es viajar, porque uno sólo puede desplazarse desde la nariz hasta la cola del avión.» Entonces se comparaba con Proust, quien apenas había viajado, o evocaba a Descartes en barco con una pata de conejo en el bolsillo por temor a los naufragios.

En una ocasión lo invité a un cine del barrio donde proyectaban Dios y el diablo en la tierra del sol. Yo estaba seguro que, a pesar de su desdén por el cine, esa película de Glauber Rocha le iba a gustar. Pero no hicimos más que entrar en la sala oscura, y Lezama, de tan gordo que era, se atascó en la butaca. Tuvimos que salir enseguida. Evidentemente el cine no estaba hecho para él. Lo que más le gustó de aquel paseo fue volver a ver la alameda del Prado donde transcurrió su adolescencia.

Sólo una segunda vez logré sacarlo de su hogar para llevarlo a la casona art-nouveau de la revista Cuba donde yo trabajaba como periodista. Yo había organizado un encuentro del escritor con los trabajadores de la publicación. Alguien allí comentó que su definición de la poesía era demasiado oscura, y él respondió: «El pueblo también sabe ser oscuro, pregúntele a la gente en la calle qué quiere decir el tíbiri-tábara», que era una expresión del argot cubano de la década de los setenta, una forma enigmática de decir que se está más o menos bien: «en el tíbiri-tábara». Otro empleado le pidió que hablara de José Martí y él hizo una pausa: «Ése es un tema que se nos escapa entre las manos como un pez aceitado: Martí es un misterio que nos acompaña.» Allí Lezama habló durante una hora. Desde los redactores hasta los diseñadores y los fotógrafos, pasando por la telefonista y los mozos de limpieza, todos estaban arrobados por el relámpago de su palabra y el arcano de sus gestos. Esa era su gracia. Le hablaba a cualquiera de las aporías eleáticas o de los paños blancos de Zurbarán como si fueran temas del dominio público. Pero lo hacía con tanto fervor que todos, sin entender, lo entendían todo. Con lo cual se cumplía en la vida lo que ocurre en su novela en la que un portero puede deslizar una cita homérica sin que nos parezca inverosímil.

Lezama nunca renunció a ese salvoconducto poético que sólo las ignorancias diplomadas desprecian. Si Shakespeare se inspira en mitos griegos o en leyendas italianas para concebir sus obras, a nadie se le ocurre decir que por ello ha dejado de ser inglés. Si Thomas Mann o Hermann Hesse escriben novelas de asunto hindú, nadie los acusa de orientalizantes. Si Ezra Pound salpica de ideogramas sus Cantos pisanos, no es chinesco, sigue siendo norteamericano. Ni David Herbert Lawrence ni Malcolm Lowry se mexicanizaron por escribir La serpiente emplumada y Bajo el volcán, respectivamente. Cuando Baudelaire poetiza las yerbas de Arabia, Monet se deslumbra con las estampas de Utamaro o Marguerite Yourcenar escribe cuentos sobre China, Grecia, los Balcanes y Japón, no son por eso menos franceses. Cervantes puede pasear a los personajes de su Persiles desde tierras nórdicas pasando por Francia hasta Roma sin dejar de ser español. Mucho menos deja de serlo Valle Inclán cuando sitúa su Tirano Banderas en América. La fascinación de Karen Blixen por África no le quita un ápice de danesa. Tampoco Hemingway se vuelve africano por “Las nieves del Kilimanjaro” ni se convierte en torero con su Muerte en el atardecer. ¡Ah!... pero cuando un escritor latinoamericano habla de los griegos más de la cuenta, o se refiere con demasiado entusiasmo a los egipcios, al Tao o a los Vedas, si se le ocurre citar a Mallarmé, si resulta que habla con fervor de Pitágoras, entonces empiezan a llamarlo “negrito catedrático”, “autor libresco”, “europeizado”, “pedante”, “afrancesado”… Eso –que le pasó a Cortázar, a Borges y a Carpentier- también le sucedió a Lezama. Paradójicamente esa aparente defensa de lo nacional es un síntoma de colonialismo cultural. Porque no es rechazando al mundo como se deja de ser colonizado, sino asumiéndolo, incorporándolo. Sobre todo en América Latina donde el mundo entero se dio cita hace cinco siglos, lo que hace que desde esa perspectiva se pueda escribir sobre África, Europa y Asia con más fundamento que desde cualquier otro paraje del planeta.

Los americanos estamos condenados a ser universales. En eso Lezama fue un adelantado. Por ejemplo, muchas veces me habló de los idumeos sin que mi curiosidad se atreviera a interrumpirlo. Sólo después de su muerte, leyendo una carta en la cual Julio Cortázar le pedía la procedencia exacta de esa tribu idumeica que el argentino buscó infructuosamente en la Biblia; sólo entonces me dispuse a releer el Libro Primero de Moisés y a consultar diversos mapas de las tierras bíblicas. En efecto, allí se mencionan las generaciones de Esaú, “el cual es Edom”; y Edom es sinónimo de Idumea. Edom en hebreo significa “rojo” porque Esaú era pelirrojo y por alusión al plato de lentejas que recibió a cambio de su primogenitura.

De modo que los “edomitas” a que se refiere el Génesis son los famosos “idumeos” de Lezama, pero en ningún momento se habla allí de fecundación humana por vía vegetal, tal como él afirma: “…existe un período idumeico o de la fabulación fálica en que todavía el ser humano está unido al vegetal… donde la reproducción no se basaba en el diálogo carnal por parejas… adormecíase la criatura a la orilla fresca de los ríos… y brotaba con graciosa lentitud del hombre un árbol. Continuaba el hombre dormido y el árbol crecía… se desprendía en la estación del estío propicio la nueva criatura del árbol germinante…” (1)

Lo que desconcertó a Cortázar es que nada de esto viene en el Génesis. ¿Mintió Lezama? Si mezclar es mentir, sí que mintió bellamente. Digo “mezclar” porque tras muchas búsquedas creo haberme acercado a una de las claves de este enigma de Lezama, cuya imaginación tuvo que quedar muy impresionada por los incontables linajes de Esaú, “el padre de Edom”, que es Idumea.

Lezama relacionó iconográficamente esa fertilidad abundante con un símbolo egipcio que aparece en El libro de los muertos, ese papiro tan estudiado por él. Me refiero a la columna djed, asociada al culto de Osiris, acaso un fetiche prehistórico inspirado en un árbol de ramas cortadas, quizá la representación de la columna vertebral de ese dios descuartizado, o incluso, como afirman los más audaces, un transformador de energía eléctrica. Sea lo que sea, la columna djed significa la ascención o continuación de la vida, y está dotada de ojos. Ya tenemos un árbol de brazos cortados provisto de ojos. Lo vegetal conviviendo con lo animal. Y es eso justamente lo que aparece con tanta insistencia en los dibujos egipciacos de Lezama: árboles con ojos que se elevan fálicamente, humanamente, pestañeando (2). Además, un día le oí decir a Lezama que «el cabello es la parte vegetal del hombre». Me costó quince años y no pocos cabellos descubrir una idea similar en los textos de Empédocles de Agrigento.

Faltaría identificar a esa criatura del «estío» (obvia alusión al verano cubano) que se desprende del árbol. Esa criatura no puede ser sino la consignada por Fray Ramón Pané en su Relación acerca de las antigüedades de los indios, cuando nos cuenta el mito antillano de los seres asexuados que los primeros taínos «vieron caer de algunos árboles, bajándose por entre las ramas» (3), lo que, por otra parte, no es más que la versión caribeña de la leyenda del andrógino esférico que nos cuenta Platón en El banquete.(4)

Así vemos cómo Lezama mezcló las imágenes de cuatro culturas (la hebrea, la egipcia, la griega y la antillana) para reinventar una tribu que le corresponde por entero. Esa estrategia poética se me reveló también cuando comentaba jocosamente, en el curso de nuestras conversaciones, que después de muertos entraríamos «rodando como un enjambre de planetas en la música de las esferas, hasta descender al sombrío Valle de Proserpina donde comeremos pasteles de azafrán».

Las referencias a Pitágoras y a esa diosa del submundo que lo obsesionó, son evidentes. Pero ahora me interesan los pasteles de azafrán. Estamos ante el mismo recurso de síntesis, pues ¿de dónde sacó Lezama esa repostería escatológica? Supongo que otra vez inspirándose en el papiro egipcio donde vemos a los difuntos debajo de un sicomoro comiendo pasteles (que serán de loto, cuya raíz resulta dulce para Herodoto, pero jamás de azafrán). Esos pasteles de azafrán –me costó años averiguarlo- salen de la Cena de Trimalción, en el Satiricón de Petronio. Pero él mezcló todo eso con la creencia de nuestros aborígenes, narrada por Pané, según la cual los fantasmas se pasean de noche por la isla de Cuba comiendo guayabas. Por asociación de colores, el «azafrán» lezamiano podría también aludir a la «cerveza de cebada roja» que piden los muertos egipcios en sus invocaciones mágicas, incluso pudiera ser otra referencia a las lentejas y las vellosidades de Esaú, pero sobre todo corresponde a la pulpa roja de la guayaba. A través de este enroque de pasteles tebaicos con guayabas de Jatibonico, Lezama egiptizó a nuestros indígenas cubanizando a las momias faraónicas.

Él, que no dudó en bautizar al protagonista de su novela con un nombre arahuaco (Cemí), eleva constantemente la calidad de nuestras cosas a la altura de las civilizaciones más poderosas de la humanidad. Carece de prejuicio cultural, porque su erudición no conoce aduanas. Pero además, porque hay en esa sabiduría una vocación de travesura y un candor culterano que fueron sus mejores antídotos contra cualquier complejo de inferioridad.

En el fondo, como todo gran poeta, Lezama no hizo otra cosa que jugar con las barajas de la libre combinación. Eso le permitía solidarizar el diseño de la cerámica ática con una sentencia de Tertuliano, a Pascal con el Tao Te King, a Gracián con la alquimia de Paracelso, al Kama Sutra con la ceremonia del té, a Goethe en Weimar con los incas besando el aire, a la catedral del Zócalo con la pirámide de Keops, al pulpo minoano con Buda paseándose a orillas de un río en Benarés, al conde de Cagliostro con los misterios eleusinos, la Ananké, el proton pseudos, el paideuma y la ciencia infusa no difusa.

La tarde podía empezar relatándome que había soñado con «cuatrocientas brujas espantadas por la música de un violín en Bruselas» para concluir en los temas cubanos de su predilección: el sombrero que volvía invisible a Zequeira, el panadero poliglota, el esclavo culto fugitivo, el carpintero intelectual Manuel del Socorro, Hernando de Soto buscando la Fuente de la Juventud en la Florida, la flecha clavada en el fondo del Mississippi e Isabel de Bobadilla esperándolo en una torre en La Habana; de ahí saltaba a Romeo y Julieta, y otra vez al elixir de la eterna juventud de Cagliostro, al Collar de la Reina, al ángel de la jiribilla y a las eras imaginarias. Oyendo semejante cascada de imágenes, jamás se me ocurrió interrumpirlo para esclarecer un significado. Nunca me explicó nada en detalles, lo que siempre le agradeceré, porque me obligó a buscar, es decir, a crecer.

Su consigna conmigo era la frase que él atribuía al oráculo de Delfos: «Sólo lo difícil estimula.» Todo en Lezama era así, maravillosamente difícil. Pero no se trataba de una retórica caprichosamente hermética, ni mucho menos rebuscada. Su exuberancia conceptual y su lenguaje, que poseía la estructura de una cuántica musical, eran dones de su naturaleza. Lezama habló, pensó y escribió como respiraba. En su asma se confundían Góngora con Quevedo. Alguien que en mi presencia se atrevió a contrastar su complejidad oracular con la supuesta claridad de la poesía martiana, se ganó este latigazo: «Los Versos sencillos de Martí son sencillamente comoplejos, no existe en la historia de la poesía cubana un verso más oscuro que aquel del canario amarillo que tiene el ojo tan negro».

Lezama era dueño de un vocabulario al que me fui habituando lentamente. Su palabra favorita era imago. En cambio, aborrecía la voz “plenipotenciario”, porque «suena como una chirriante planta de energía eléctrica provinciana». Decía “poemático” por poético, “visitación” por visita, “omphalos” por ombligo, y “paginación” en vez de cantidad de páginas. Para evitar la palabra «muerte» decía «la atropos» tijereteando con sus dedos el aire. A veces, en lugar de «matar» decía «refrigerar», metáfora criolla que revela nuestra nostalgia por la nieve.

Gobernaba las palabras como si fueran animales domesticables. En su conversación y en sus papeles también abundaban los cubanismos más callejeros. Decía feúcha, bailongo, fumbina, cumbilismo, pintiparado, penquillo, quinceabrileña, jacarandoso. Algunos cubanismos suyos estaban fuera de circulación, pues pertenecían a la época del machadato, cuando él era joven, como llamarle «blanca» al dinero o «la sin hueso» a la lengua. Sin embargo, su buen gusto le impidió ser populista. Podía encajar la palabra querindanga al lado del concepto nirvana como quien arrima una pamela a una guanábana, pero sin ser chabacano, porque su lengua encantada siempre se mantuvo en el gran estilo, que es el que merece y agradece el pueblo. No sé por qué pienso a veces que Benny Moré y Lezama Lima hubieran podido ser amigos hasta la complicidad.

Ningún misterio cubano le fue ajeno. Lo sabía todo: los pregones de la calle, los remedios de las abuelas, las charadas de la lotería, las natillas de las tías, el ritual funerario del barrio chino, los cocos partidos de un babalao en Guanabacoa. Su jocosidad pasaba por el “no sé qué” de San Juan de la Cruz hasta desembocar en la plaza Garibaldi “donde están los mariguanos jugando pelota», de que tanto me habló.

También me inició en el vicio de las etimologías. “La palabra alfil viene de fou -me dijo una vez- que quiere decir loco en francés, porque es la única pieza que corre oblícuamente sobre el tablero”. ¡Qué importa si esa semántica no es exacta cuando lo que nunca vamos a olvidar es esa fulguración ajedrecística que mantiene en jaque a la metáfora!

«Amigo de muchos días -me anunció en otra ocasión- tiene usted el privilegio de asistir hoy al nacimiento de un neologismo que acabo de incluir en mi novela: "ocultapar", pues no es lo mismo tapar que ocultar, y yo necesito que ambos verbos confluyan en el océano.»

Así fue como él me impartió sus lecciones de literatura. El maestro de un escritor no es quien lo enseña a poner una palabra detrás de otra. Eso no se aprende, eso sería como enseñar a respirar. El verdadero maestro es el que propone lecturas inolvidables y descubre sutilezas allí donde no se sospechan, mostrándonos el modo de acomodar la mirada; adiestrando, educando nuestros sentidos hasta hacerlos capaces de estremecerse ante un sonido, un color, una forma, un silencio o una idea. Lejos de ser un catálogo de axiomas, su magisterio fue una magia total. Cuando yo no entendía algo, me estimulaba diciendo: «No entender es ya una manera de entender.»

Con frecuencia yo olvidaba la intriga, el nudo y la trama de las novelas que él me prestaba. Cuando se lo comuniqué, me alivió así: «No se inquiete por eso; lo importante, lo esencial en un libro no es la anécdota sino esa arenilla que se nos queda adentro, pues olvidar es a veces también una forma de saber.» Ese día me recomendó en una dedicatoria: «Ilumínese dentro de la transparencia y oscurézcase como la noche de los vegetales.»

De ese modo fue entregándome todo un método de lectura y unas claves para ejercitar la memoria que nada tienen que ver con el virtuosismo del papagayo. Comprendí entonces que la obra de un esforzado -como él- no se acaba de pagar en la librería, sino que se sigue pagando en la lectura, pues ese es el precio que un lector profundo está dispuesto a pagar para encontrar, tras la apariencia del castigo, el premio.

Jamás me corrigió una página, ni me propuso suprimir un verso, ni siquiera desplazar una coma. Ese no era su estilo. Cuando yo le leía un poema, él cabeceaba afirmativamente si le gustaba. Si me pedía que le repitiera una línea, podía hacer una fiesta pues era un signo de aprobación difícil de conseguir. Pero si el poema no lo sacudía, en vez de criticar, simplemente hablaba de otra cosa. Lezama nunca regaló un elogio. Y si alguien intentaba arrancarle una opinión a la fuerza, corría el peligro de que lo pulverizara con una ironía. En una ocasión le devolvió a cierto poeta un cuaderno de versos con esta frase fulminante: «Lo que más me gustó de su libro fueron los epígrafes, sobre todo el de Mallarmé.»

Algunos poemas míos llegaron a gustarle, en particular uno que decía “Sueño que no se sueña mucho”. Me pidió unos versos para mandárselos a Cortázar, quien iba a publicarlos en una revista francesa. Y otro poema mío fue incluido -a petición suya- en una colección de textos que salió en homenaje a él. Pero yo no me engañé. Yo sabía que mi relación con Lezama no podía ser de poeta a poeta. Aunque nunca me sentí maltratado, tampoco me dediqué a deslumbrarlo con mis versos. Yo siempre fui su oyente, a tal punto que en determinado momento dejé de mostrarle mis poemas -incluso dejé de escribirlos-; porque comprendí que obligarlo a escucharme era desperdiciar el tiempo cuando lo que yo tenía que hacer era escucharlo a él. Lo que sí seguí llevándole fueron mis reportajes publicados en la revista Cuba, entre otras razones porque él me los pedía para enterarse de todo lo que yo veía en mis recorridos por el país.

Una de aquellas crónicas sobre la cría de cocodrilos en la ciénaga de Zapata lo mantuvo encandilado días enteros. Eso le dio pie para disertar sobre Herodoto y Plutarco, los cocodrilos del Nilo, el icneumón, Humboldt y Buffon, perdiéndose en largas mitologías de dragones chinos. Aquella tarde intuí que le gustaban más mis reportajes que mis versos. Tal vez desde ese día, sin saberIo, empecé a concebir la fusión de la metáfora con la prosa periodística, lo que años después me condujo a mi primera novela. Pero esa es otra historia.

En algún momento del Curso Délfico, me dijo: «Cuando se han leído las obras esenciales, uno puede empezar a picotear en los libros raros.» Entonces me prestó una de esas rarezas: Al revés, de Huysmans. Así comencé a deambular por esas constelaciones poéticas que desprenden extraños perfumes. Sentí que había ganado una nueva densidad, supe que entraba en otra luz, en otro bosque de lecturas. Lo que Lezama me estaba ofreciendo no era una preceptiva literaria, ni un amodorrante tratado de metafísica, sino una subversión de los sentidos, una conmoción total; la manera más abstracta del conocimiento, que es el pensamiento poético que se piensa a sí mismo.

Menos mal que Lezama me complicó la vida, porque si no hoy yo tendría de la literatura aproximadamente la misma noción que de la botánica tienen las vacas. Nunca fue paternalista conmigo. Ni me compadeció, ni me exaltó. Desde el primer instante me habló del potens, de la vivencia oblicua y del azar concurrente, como si yo hubiera nacido sabiendo todo eso.

Le bastaba una frase para establecer una estética: «no olvide que hay que mirar el barroco de perfil para captarle el oleaje de sucesión», me recomendaba cuando yo me despedía, pues sabía que mi casa estaba cerca de la catedral, cuyos contornos desde entonces disfruto así; ya que el ojo resbala siguiendo la forma que contempla, todo lo cual se pierden los turistas que sólo saben fotografiar su fachada de frente. «Es un masaje para la retina», añadía descubriéndome las posibilidades del ojo. Estas son las enscñanzas que no vienen en ninguna Historia del Arte, ni se aprenden en ningún liceo ni instituto. Hablaba de los clásicos con una familiaridad pasmosa, como si Dante y Flaubert fueran vecinos suyos. Por ejemplo, nunca le perdonó a Hegel que hablara mal de la carne de res argentina mientras que se mostraba agradecido de los elogios que Humboldt le dedicó al caimán de Batabanó. No es que disertara sobre estos temas con la distancia profesoral de un catedrático, sino que lo hacía como si en cualquier momento esos dos alemanes remotos pudieran entrar por la ventana, trayendo vinos del Rin, para entablar una polémica sobre la fauna americana frente al cenicero de Murano.

Toda su destreza consistió en creerse sus fantasmas, pues sólo así su mentira se transfiguraba en verdad. «Para que el hombre llegue a expresar un esplendor tiene que nutrirse de misterio», decía. Media hora de conversación con Lczama equivalía a ver pasar un siglo. Hablaba mezclando chismes de reyes con adagios y metáforas, mientras yo me quedaba lelo como el gato ante el espejo. Sus temas eran de una diversidad que aún hoy me sorprende. Narraba la escena de Lutero arrojándole el tintero al diablo con tanta convicción que yo me sentía salpicado por la tinta protestante. O bien me aconsejaba hacer como los griegos, que tapaban con piedras los huecos de la tierra por donde salían las voces de los muertos. O se nos iba la tarde evocando a Timón deAtenas lanzándole agua hirviente a sus invitados. Éstas fueron algunas de nuestras encrucijadas coloquiales. Así fue surgiendo entre nosotros un código hecho de esas señales que salían de mis últimas lecturas. Un día el tema era Cuba y describía la estatua del silencio que se levanta en el cafetal de Angerona, fascinado porque esas ruinas están en una región que tiene el nombre de la diosa Artemisa. Otro día el tema era América y citaba Oscar Wilde quien dijo de nuestro continente qua «su más antigua tradición es su juventud». Recuerdo que yo le hablé de la pobreza material de América Latina, y él contestó: “Algún día el mito se cumplirá al revés, entonces el toro americano raptará a Europa”.

Lezama era algo más que un escritor. No era un profesor, ni tampoco un magister; no era un místico, ni un sabio, ni un filósofo; Lezama fue mucho más que todo eso: Lezama fue un mago. Su magia no era un oficio -que eso es la prestidigitación-; su taumaturgia consistía, ante todo, en estar hechizado de sí mismo. A partir de esa premisa, podía hechizarnos a todos. Yo nunca me aburrí oyéndolo y eso que no siempre lo entendí todo. Porque ya yo tenía la llave maestra, el ábrete Sésamo. Ya yo sabía que más importante que entender es emocionarse. No porque él me lo dijera explícitamente, sino porque ésa fue la disciplina más sutil que se desprendió de aquellas lecturas dialogadas. A él nunca le gustaron las clasificaciones harto ceñidas. Siempre dijo que «definir es cenizar».

Para instruirme en el recurso de la sinestesia, en vez de impartir una clase de retórica o un sermón de sicología, me dedicó un libro con estos destellos: “La escarcha de las hojas, respirada por los ojos, tal vez la poesía, usted la siente”. Detrás de sus palabras nunca hubo moralejas. Estaba demasiado lejos de esa frivolidad esópica. Lo único que siempre le interesó fue el asombro. Su destino fue asombrarse asombrando. Estamos muy acostumbrados por este siglo tan utilitario a considerar un rascacielos, una torre de televisión o un aeropuerto como los únicos trofeos de una ciudad; sin embargo, La Habana tuvo en él ese lujo tan raro que es un gran conversador.

Las fuentes de su sabiduría no eran sólo librescas, ni veo delito en que así hubiera sido. Pero cuando trabajó en la cárcel del castillo del Príncipe, donde ejerció como abogado, se interesó por los tatuajes de los prisioneros. Esos dibujos en la piel, según me confesó, contribuyeron más tarde a la imaginería que recorre algunas páginas de su novela.

Le gustaba ser justo en sus apreciaciones críticas. Cuando yo me quejaba de las erratas en los periódicos, me decía: «Eso no es nuevo en Cuba, el Diario de la Marina cometió la peor errata el día que publicó en primera plana, con grandes titulares, la noticia de que «LLEGARON A CUBA LOS ESCRITORES ORTEGA Y GASSET.» Pero también me decía, levantando el brazo en arco: «Literariamente este país está traspasado por dos corrientes, una que desciende del norte: novelistas americanos de diálogos refrigerados; y otra que navega por el sur, la más cálida, que viene de España: la de Góngora, Gracián, San Juan, Santa Teresa, la de nuestra lengua infinitamente proteica...»

Aunque no era de su gusto, si lo arrinconaban, opinaba sobre sus contemporáneos. De Borges le oí decir: «Parece que en una entrevista ha dicho que no me conoce, yo tampoco lo conozco a él.» De Neruda y de Vallejo tenía la más alta opinión, sobre todo del último. Respetaba a Alejo Carpentier, aunque añadía con cierto desdén: “es un estilista”. También decía que en la última edición del Petit Larousse aparecía una foto de Alejo en colores porque “él vive en París y negocia allí directamente con los editores”. En la entrada que ese diccionario dedicaba a Lezama no aparecía foto alguna. Por último, cuando yo quise sacarle más, me confesó: “Lo único que le envidio a Carpentier es el nombre de su personaje Sofía en El Siglo de las Luces. ¿Se da cuenta de lo que significa llamarle sabiduría a una mujer?” De otros autores, como García Márquez, decía: “Por principio desconfíe de esos libros que le gustan a todo el mundo”.

Hombre ajeno a las tecnologías, no sabía encender el televisor, que jamás logró hipnotizarlo. Más de una vez me pidió que pusiera en marcha el ventilador, que él llamaba «hélice», pues era un artefacto tan antiguo que había que impulsar sus paletas con el dedo para que arrancara. Fue un gastrónomo insaciable y tuve el honor de competir con él frente a varias fuentes de frijoles negros servidas por Baldomera.

Mientras comía conferenciaba sobre el quimbombó, el fufú de plátano o los quesos franceses dejando para los postres el cuento de Vatel suicidándose porque los pescados no llegaron puntuales a su cocina. También evocaba el banquete de Trimalción o el valle de Viñales, acerca del cual tenía toda una teoría cromática y palatal. Decía que las gradaciones del verde que derraman esos mogotes, al igual que los pinos enanos de esa región -que comparaba con ejércitos shakespereanos- le abrían el apetito. Cuando se lanzaba en este tema, su capacidad para levantar una carta sideral de la sensualidad gastronómica cubana era imponente. Llegado a este punto, yo puedo decir de él lo que Valéry dijo de Monsieur Teste: “Yo no sé reproducir su elocuencia especial”.

Su color fue el verde, que de algún modo siempre relacionó con la muerte, acaso por culpa de esa fuga en trineo que, en El conde Luna del austriaco Alexander Lernet-Holenia, nos lleva desde las catacumbas hasta Polonia. Jamás me perdonaré no haber grabado uno de aquellos tratados de escatología culinaria. A veces yo tomaba notas sueltas, pero la única vez que llevé a su casa una grabadora portátil para registrar una conversación, la cinta no copió casi nada. Otra vez, como en el cine, la tecnología estaba reñida con Lezama quien, mirando intrigado aquel aparato, preguntaba: “¿Y eso qué es, la caja de Pandora?” Lo único que pude salvar de esa grabación fue un comentario suyo sobre el tiempo: “El caballo del tiempo moja su cola de humo en el río Almendares”. Ese era uno de sus temas recurrentes. Definía al tiempo como “esa sustancia enemiga que nos devora” despreciando de paso el almanaque, “que es el tiempo colgando de un perchero”. Otro de sus monumentales aforismos, “tener una casa es tener un estilo para combatir el tiempo”, tal vez explica por qué nunca lo vi usar reloj. Una de sus últimas obsesiones fue el tokonoma: “Con la uña -me susurró muy confidencial- abro un agujerito en la cal de la pared y desde allí contemplo el universo”.

Fumaba largamente. Cuando le pregunté si no le hacía daño para el asma, dijo: “Los grandes fumadores como yo nunca tragan el humo”. En efecto, retenía el humo en la boca dejándolo escapar de golpe para admirarse con las volutas azules que ascendían hasta el techo saliendo luego por la ventana. Como mi padre era despalillador en una fábrica de tabacos, a veces me daba unos puros especialmente concebidos para Lezama, quien, con una leve inclinación de cabeza, decía: “¡Gracias por las flautas de humo!”

Más de una vez lo encontré oprimiendo el atomizador durante un ataque de asma. Me hacía señas de que esperase tranquilo, pero era inquietante verlo chupando aquella burbuja de cristal. Después se burlaba diciendo que estaba haciendo sus «fumigaciones», pues para él su asma no era una enfermedad sino un escudo de nobleza. En todo caso, un día me dijo: «El asma está angelicando mi garganta, porque es una enfermedad de poetas: piense en Proust.»

En otra ocasión, lo encontré sombrío. «Acaba de irse», murmuró. «¿Quién?», me asombré pues no me había cruzado con nadie en la puerta. «Acaba de irse», repitió mirando ensimismado el sillón de las visitas. Entonces comprendí que aludía a su madre, fallecida cinco años atrás. «Mi vida transcurre entre dos muertes», me dijo en aquella oportunidad. Este era otro de sus temas tenaces. Esa misma tarde me confesó: «Yo escribí Paradiso porque mi madre me lo pidió en su lecho de muerte»;y luego añadió «yo empecé a envejecer el día que murió mi madre».

Pero enseguida se despabilaba, fabricando una metáfora con cualquier pretexto. Alzaba su copa de agua fría, tal si brindara con champaña, y tras beberla decía que era «como si me pasaran un pañuelo de seda por la garganta». Le gustaba afirmar que tenía vértebras en la garganta, pues era su manera de reprocharle a Gide que hubiera rechazado el manuscrito de Proust a causa de una fantasía anatómica similar. Convertía así aquella garganta angelicada por el asma y luego acariciada por la seda del agua helada en un homenaje a las vértebras que Proust encajó en la frente de su tía. Todo para Lezama se convertía en literatura, que es el único modo coherente de ser escritor.

El día que me presentó a su esposa, lo hizo con esta ocurrencia: «Maria Luisa, ya lo decía San Juan, que el espíritu sopla dondequiera: mira a este muchacho, nació en un solar, pero parece un príncipe danés.» Nos reímos tanto con esa salida suya que a partir de entonces, cada vez que ocurría cualquier cosa, decíamos a coro: «El espíritu sopla dondequiera”.

Por ese camino, pronto adquirimos la costumbre de intercambiar citas. No era un alarde de pedantería, sino que también ese recurso lúdico, sin que yo lo sospechara, formaba parte de mi formación literaria. Si él me decía “¿Metafísico estáis?”, yo debía responder, remedando un pasaje del Quijote: “Es que no como”. Otras veces era yo quien comenzaba el verso gongorino “infame turba de nocturnas aves”, que él completaba: “gimiendo tristes y volando graves”, moviendo en el aire un dedo como la batuta de un director ante una orquesta imaginaria. Recordando a Gracián decía “Un grano de locura en todo” y yo cerraba “es importante cordura”. También le gustaba lanzarme aquella frase de Proust: “Las mujeres bonitas son...” y yo la redondeaba: “para los hombres sin imaginación”. O bien evocábamos el versículo de San Mateo “Siego donde no sembré, recojo donde no esparcí”, o el verso de Julián del Casal: “ansias de aniquilarme solo siento...” También citaba mucho esta angustia de Cervantes: “de todas partes me llegan avisos de que me apresure», pero precisando que esos avisos iban dirigidos a él, y no a mí, pues siempre me aconsejó evitar la prisa: «Escribir aquí es una suma de poquedades. Cada mañana se añaden unas letras a la obra, y al cabo del año se ve la ganancia.»

Sobre este mismo tema me dijo otro día: “No haga como los poetastros y los autores de novelones que están siempre pendientes del último premio y sólo escriben pensando en el próximo concurso. Ni Cervantes, ni Flaubert, ni Goethe, ni Proust, ni Martí enviaron sus páginas a ningún concurso. No se apure, no se embulle, no haga literatura concursiva de la inmediatez; cultívese primero, más vale escribir un solo libro que sea recordado a cincuenta tonterías que caerán en ese tonel de las Danaides que es el olvido. Lo que sobran son poetastros que diariamente desenfundan la terribilia de sus poemas para enseguida leérselos a uno por teléfono.»

A veces, cuando yo me asomaba a la puerta que él dejaba entreabierta para que entrase la brisa, decía burlón, «Antreeé», imitando acento francés; lo que también hacía cuando llamaba a su esposa: «Marie-Luiiisssse.» Se reía bajito, cubriendo la boca con la mano, como un niño travieso. Cuando Baldomera traía a la sala alguna infusión casera, él anunciaba solemnemente zumbón: «y ahora, joven, un buen té de Ceilán.» Podía ser irónicamente tierno. Cuando le anuncié que me iba a cortar caña durante la zafra gigante del año 70, me preguntó muy serio:

-¿Y usted está integrado?

-Sí –respondí.

-Pues yo me estoy desintegrando -dijo abandonando toda seriedad y palpándose la papada para subrayar la connotación carnal del juego de palabras.

Desde el campamento cañero le mandé una carta cuya copia conservo. La reproduzco aquí para dar una idea más fresca de la época y del tono de nuestra amistad:

«Amigo Lezama, por acá no tan bien como Trimalción en Santiago. Tampoco tan mal como Prometeo picoteado en el vientre. Ahora no es el frío lo que nos azota, ahora es el polvo que levantan los camiones, y que se nos mete en el corazón, ahora es el sol tirando flechas incendiarias, levantándonos ampollas en la espalda, cocinándonos los pelos. A las 3 p.m. el cañaveral reverbera, el aire vibra, las imágenes tiemblan -dice Froilán que es un paisaje impresionista. Dice Conte que esto es una locura, se enajena y la emprende a machetazos y saca la lengua que parece una corbata; ha dejado de ser un ‘mulatón aristocrático’, ahora es un mulato rumbo a la negritud. Félix Guerra sigue tan serio y reflexivo; gravita entre la paja del campo, cree ver en las nubes la silueta de Whitman. Con nosotros está Luc Chessex: un suizo alucinado que también le sopla un saludo cordial. Al resto de la Brigada usted no la conoce, pero también piensan en Usted. Todos pensamos en Usted, tal vez porque en eso se nos van las horas como si remáramos en el Nilo, rodeados de Nefertitis y racimos de lotos y antílopes oteando la luna.

‘La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien’, cantamos por la noche cuando se nos posa el gorrión (la tristeza) en la cabeza, cuando deja caer una pluma en el mosquitero y hay que hacer algo para quitársela de encima: jugar dominó si es necesario o leer en alta voz Oda a Julián del Casal aunque nos callen la boca, y gritar aquel verso ‘el verde errante de tus ojos verdes’ y rezar antes de quedar dormidos: ‘mitad ciruelo y mitad piña laqueada por la frente’.

Después, el polvo vuelve a ponernos cano el pelo, los pantalones y el corazón también se ponen blancos, y el filo del machete se pone blanco plateado y destella contra el azúcar y rompe los huesos de las cañas para que regrese la adolescencia y escapen las canas, para que vuelva el cielo a rodar en círculos y el mundo cambie todos los días y la luna reviente por la noche despidiendo una diarrea de diamantes, y para que la cubana -aunque últimamente pierda las formas- siga siendo la perla del Edén, la profesora verde de las tardes largas, de las noches cubiertas de pañuelos.»

Hasta aquí la carta. «La profesora verde» es una alusión a la muerte, pero sobre todo a una historia privada que sólo él y yo conocemos: la de una muchacha muy pálida de pelo muy negro, que entró un día en su casa buscando una ropa que el viento había desprendido de su tendedera. Era la vecina de los altos. Lezama me contó que era maestra, pero ya tenía la lívida belleza de los que van a morir temprano. Efectivamente, aquella muchacha murió un mes más tarde. Yo la vi sólo aquella vez cuando bajó a buscar su prenda caída en el patio de Lezama. Pero hay miradas que duran una eternidad y Lezama, cuya perspicacia lo abarcaba todo, me siguió hablando de ella como si estuviera viva, sabiendo que yo sabía que él sabía. Ese fantasma de mi adolescencia, que parecía inventado por Novalis y por Poe, nos acompañó en más de una conversación. Aunque nunca supimos su nombre, cada vez que Lezama decía “Ella” señalando hacia arriba, ya sabíamos que era la profesora verde de las tardes largas.

Lezama vivía modestamente en un barrio que hasta 1960 fue la zona de prostitución de la Habana: el barrio de Colón. Como la puerta de su casa daba directamente a la calle, se me ocurrió recordarle que por allí estaban los prostíbulos, por lo cual algunas casas ostentaban un cartelito alertando: “Aquí viven personas decentes, favor no molestar.” Lezama enseguida saltó en el sillón: “Sí, es verdad, pero los burdeles empezaban en la acera de enfrente”, aclaró haciendo con la mano un ademán escrupuloso.

Pero su barrio -aunque ya no existían los prostíbulos- seguía siendo tan popular y bullanguero que a veces, mientras hablábamos en la salita, los vecinos que pasaban por la calle se detenían a saludarlo desde la ventana. Él siempre respondía con un gesto de profunda deferencia, sin distinguir edades, pues incluso saludaba cortésmente a los niños que suspendían el juego de pelota para asomarse en la ventana comentando entre ellos: “Es el doctor, es el doctor”. Otros niños no eran tan pacíficos, y le tiraban piedras a la ventana. En más de una ocasión vi alguna piedra en el suelo de la sala. “Son los tupamaros”, explicaba Lezama riéndose, sin darle mucha importancia al hecho.

Lezama estaba casi siempre frente a esa ventana enrejada, empotrado en su sillón, aunque no tuviera visita. Al menos cuando yo lo conocí, ya no usaba el estudio del fondo de la casa, pues estaba abarrotado de libros. Escribía a mano en una libreta -si era posible con tinta verde- apoyándose en el brazo de aquel sillón. Luego le dictaba a María Luisa, quien tecleaba en una Underwood mal engrasada, pero que vio desfilar las palabras más fosforescentes que dio la isla de los cocuyos en este siglo. En ese sillón le pasó todo a Lezama: allí escribía, conversaba con sus amigos: allí leía y fumaba; allí lo afeitaban y lo pelaban, allí le inyectaban la insulina. Desde ese sillón cósmico Lezama asistió embriagado al espectáculo de su propia imaginación.

Un hombre así inmovilizado, al final de su vida, tenía que ponerse eufórico cuando recibía la visita de un amigo. Por eso me saludaba jubiloso: “Joooven, ¿qué tal de resonancias?”. Otras veces me decía “¡Hoy me siento tirado por un trineo de dos mil renos de cristal!”. Pero también tenía días fatigosos, como cuando me recibió con estas palabras: “disculpe si hoy mi conversación es menos restallante que de costumbre, pero estoy como apagado; todos los días no se puede ser brillante”.